Le bon berger

Lecture biblique : Jean 10.1-21

Nous sommes dans un des passages-clefs de l’évangile de jean, un de ces discours où Jésus révèle son identité et sa mission en utilisant l’expression « je suis… le pain de vie, la lumière du monde, le chemin la vérité la vie, le cep etc. » Chacun de ces « je suis » dans l’évangile de jean sert à mettre en valeur une des caractéristiques de Jésus. Dans ce discours imagé, qui évoque la situation pastorale (au sens propre !) d’un berger et de son troupeau, quel aspect de son identité Jésus veut-il mettre en valeur ?

Texte & contexte

Les paroles « je suis le bon berger » viennent immédiatement en tête. Pourtant, quand on regarde le texte de plus près, on se rend compte que Jésus s’exprime de manière bien étrange, et il n’est pas très étonnant que ceux qui l’entourent, disciples et foules, ne comprennent pas Jésus. Reprenons un peu le discours de Jésus. D’abord, Jésus fait une sorte de rappel du fonctionnement de la bergerie : dans l’enclos se trouvent les brebis, avec un gardien qui les surveille, et le berger qui vient chercher les brebis. Evidemment, l’enclos n’est jamais à l’abri du vol, et Jésus évoque donc les brigands qui tentent parfois de voler les brebis en passant par le mur. Et Jésus s’arrête là.

Pourquoi ? il a commencé avec solennité (amen amen je vous le dis, v.1) donc on s’attend à ce que ça soit important, mais il n’a pas l’air de faire un enseignement spirituel – et d’ailleurs personne ne comprend. Devant l’étonnement de son auditoire, Jésus prend sur lui d’expliquer le sens de ce qu’il vient de dire, et on comprend peu à peu qu’il utilise une situation bien connue de son entourage pour donner des indices sur sa propre identité. Dans cette explication, Jésus ne se contente pas d’éclaircir ce qu’il a dit, mais il prolonge certains aspects, et extrapole à partir de la situation évoquée pour en souligner les enseignements spirituels.

En utilisant l’image du berger, Jésus fait référence aux textes prophétiques d’Israël, qui décrivent le peuple de Dieu avec entre autres l’image du troupeau conduit par son berger, une réalité que les Juifs connaissent bien. Cependant, le texte biblique présente des subtilités : on y trouve un berger – Dieu – et des bergers, avec un petit b, pourrait-on dire. Ces bergers, délégués par Dieu, ont pour mission de prendre soin du troupeau pour le grand berger, ce sont les responsables du peuple, les chefs religieux, les anciens, ceux qui ont reçu vocation de s’occuper du peuple de Dieu pour lui.

Dans l’histoire d’Israël, les responsables sont souvent défaillants : non seulement ils ne guident pas le troupeau dans la bonne direction – le chemin de la fidélité à Dieu –, non seulement ils ne prennent pas soin du troupeau, mais en plus ils se retournent contre le peuple, en l’utilisant pour leurs propres intérêts. Le prophète Ezéchiel va même jusqu’à les accuser de dépouiller le peuple, de le priver de ce dont il a besoin pour s’enrichir eux-mêmes. A l’époque de Jésus, les responsables du peuple ont eux aussi perdu de vue les intérêts du peuple, parfois malgré eux. Il y a bien sûr les corrompus qui écrasent les plus petits pour monter l’échelle sociale, mais je me demande s’il n’y a pas aussi ceux qui oublient qu’ils sont au service du troupeau. Les pharisiens notamment étaient convaincus de prendre soin du peuple, en faisant peser sur les croyants d’écrasants fardeaux de lois et de règles à respecter pour plaire à Dieu, privant la grande majorité des croyants d’une relation vivante avec leur Seigneur. Je me demande si les pharisiens ne seraient pas de ceux qui écrasent au lieu de servir, qui affaiblissent au lieu de relever. Face à ceux qui peinent à prendre soin du peuple de Dieu, voire qui le blessent, Jésus se présente comme le vrai berger, le bon berger, celui qui remplit parfaitement son rôle.

Les qualités du berger

Jésus est le bon berger. Tout concorde pour le désigner comme celui qui peut prendre soin du peuple de Dieu. D’abord, c’est un berger légitime, et Jésus insiste largement sur son authenticité. Il se présente au grand jour, à la porte de l’enclos, au gardien qui le reconnaît, quand il appelle ses brebis, elles viennent à lui directement, et reconnaissent en lui celui qui les conduira au pâturage en toute sécurité. Jésus est le vrai berger, celui que le Berger avec un grand B, Dieu le Père, a envoyé pour sauver son peuple. d’ailleurs, tout ce qu’il fait est en accord avec les plans de Dieu (v.18c)

Jésus est le vrai berger, légitime, authentique, mais il est aussi la porte de l’enclos. Dans ce tableau pastoral, Jésus s’octroie le don d’ubiquité et prend à la fois la place du berger et la place de la porte. Avec ces deux images du berger et de la porte qui se superposent, il me semble que Jésus nous dit plusieurs choses. D’une part, il n’est pas un berger parmi une équipe de bergers auxquels les brebis seraient habituées : même s’il pouvait y avoir plusieurs bergers, la porte est unique, il n’y a qu’un seul accès à l’enclos, et Jésus montre ainsi son rôle tout à fait unique par rapport au peuple de Dieu, un berger non seulement légitime mais aussi supérieur aux autres bergers, le seul qui puisse leur donner exactement ce dont ils ont besoin.

D’autre part, Jésus oppose deux chemins : la porte – et le mur. À la porte se présente le berger, mais les gens mal intentionnés passent par un autre chemin. Jésus dit ailleurs qu’il est le chemin qui conduit à la vie. Il y a une sorte de superposition entre le chemin et le but du chemin, une superposition entre la fin et les moyens. Aucun voleur ne passe par la porte, et aucun berger n’escalade le mur pendant la nuit. L’endroit par lequel on passe révèle l’identité et les intentions de celui qui s’approche. En quelque sorte, il pose la question : dis-moi par où tu passes, et je te dirai qui tu es.

Justement, par où Jésus passe-t-il ? Autrement dit, où veut-il aller ? v.10 : moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et l’aient en abondance. Comment arrive-t-il à ce but ? Par où passe-t-il ? v.11 le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le fait que Jésus soit prêt à tout donner, à se donner lui-même, pour le bien des croyants prouve qu’il n’agit pour son propre intérêt, mais que sa motivation, c’est l’amour pour le peuple dont il veut prendre soin. Manifestement, rien n’est plus important que le bien des hommes qu’il vient sauver. Cet amour-là est la preuve ultime que Jésus est le vrai berger.

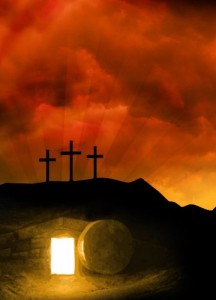

Jésus est le berger, celui qui fait tout pour sauver son troupeau. Là il faut sortir du tableau pour revenir à la réalité, comme Jésus le fait à la fin de son discours. Un berger prend des risques pour ses brebis, mais il ne va pas volontairement à la mort, sinon à quoi sert-il ? Jésus, lui, se sacrifie volontairement pour ouvrir la porte à son peuple, pour lui ouvrir un chemin vers Dieu. Par sa mort à la croix à notre place, il efface les obstacles qui nous séparaient de Dieu, il efface la dette de notre péché et il nous réconcilie avec Dieu en nous rendant justes à ses yeux. Pourtant, la mort ne le retient pas, et le berger parfait qu’il est triomphe de cette épreuve : son amour et sa puissance le ramènent de la mort et le rétablissent dans son office de grand berger. Rien ne peut empêcher notre berger de prendre soin de nous : même le plus grand sacrifice ne le prive pas d’être avec nous pour l’éternité, d’être celui qui prend soin de nous, par amour, pour l’éternité.

Jésus n’est pas un berger ordinaire : il est le seul, l’unique, celui que Dieu envoie et qui est aussi Dieu lui-même, celui qui est à la fois un homme aux intentions pures et un Dieu qui met en œuvre le salut de son peuple.

La relation entre le berger et les brebis

Dans son discours, Jésus se présente comme le berger, le messie légitime, celui qui correspond aux critères de Dieu pour prendre soin du peuple. Toutefois, Jésus nous parle aussi du troupeau et des brebis, les croyants, qui le composent. Les brebis du Christ sont celles qui reconnaissent la voix du berger et le suivent sur le chemin de la vie, celles qui passent par la porte de l’enclos qui est le christ. Elles discernent en Jésus leur seigneur, le seul qui ait autorité sur elles. Viennent des faux messies, des faux bergers, elles refusent de les suivre mais attendent la voix du bon berger, le christ. L’élément déterminant quand on appartient au peuple de Dieu, c’est de connaître le berger, de connaître le christ, personnellement. Lui, il connaît chacun par son nom, et dans cette relation il y a de la réciprocité : le croyant est celui qui reconnaît Jésus comme le sauveur.

À l’époque de Jésus, appartenir au troupeau c’est une question de généalogie : je suis une brebis de Dieu si ma mère et mon père sont des brebis de Dieu, si je suis né dans cet enclos qu’est le peuple juif. Or, Jésus nous enseigne que ce n’est pas une question d’endroit ou de généalogie : les brebis de Dieu sont celles que le berger connaît et qui répondent à l’appel du berger, autrement dit, celles qui reconnaissent le Messie Jésus-Christ.

Deux éléments nous montrent qu’être membre de l’enclos ne suffit pas : 1) à l’époque de Jésus souvent les bergers partageaient un enclos pour plusieurs troupeaux, et peut-être que Jésus évoque la possibilité que dans l’enclos il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas, qui ne reconnaissent pas sa voix, qui ne le suivent pas. 2) Jésus a aussi des brebis dans d’autres enclos, c’est-à-dire des croyants qui ne viennent pas de l’enclos d’Israël mais d’autres nations, jusque là sans bergers. Jésus révolutionne la conception du peuple de Dieu : il ne s’agit plus d’un lieu ou d’un groupe déterminé par des origines communes, la question n’est pas d’être au bon endroit au bon moment, mais de connaître personnellement le berger, de le suivre sur le chemin qu’il emprunte, de passer par là où lui-même passe. ce qui sauve, c’est de dire : oui, Jésus-Christ est bien le berger, mon berger, mon sauveur, mon seigneur, et je veux le suivre. C’est le seul critère pour appartenir au peuple de Dieu.

Ce critère de la foi seule a une conséquence importante : v.16 Jésus dit que son but, c’est d’avoir un seul troupeau, avec un seul berger. Ce qui unit les brebis n’est pas l’enclos d’origine, la race ou la manière de bêler, ce n’est pas non plus les prouesses de chacune ou la qualité de son lait ou de sa laine, mais uniquement le fait qu’elles suivent un même berger. Ce qui fait l’unité du peuple de Dieu, c’est son seigneur, le christ. Ce qui fait qu’on appartient au peuple de Dieu, c’est la seule conviction que Jésus est celui qui nous conduit à Dieu et qui nous sauve.

Conclusion

Permettez-moi de finir cette méditation avec une confession de foi.

Je crois que Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, est venu sur terre pour sauver les hommes par amour. Je crois qu’il est le seul à nous conduire vers Dieu : il est la porte qui s’ouvre sur le chemin de la vie. Il est le berger qui nous guide et nous accompagne dans notre marche vers Dieu. Je crois qu’il a tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, et qu’en lui seul repose mon salut et mon espérance. Je sais que la mort ne l’a pas retenu, mais qu’il est ressuscité, et qu’un jour tous les croyants ressusciteront avec lui pour vivre ensemble une vie abondante, une vie éternelle, dans la lumineuse présence de Dieu.