Vous êtes le sel de la terre (5) Un sel qui donne soif

Deux femmes sont parties marcher en montagne. Elles discutent, évidemment, elles font des pauses, elles admirent le paysage, prennent des photos… Au bout de quelques heures, l’une d’entre elles commence à se sentir mal : elle a mal à la tête, commence à voir un peu trouble, elle avance avec moins de force, sa gorge la pique. En fait, elle a soif, et elle n’a plus d’eau dans sa gourde. Son amie qui est à côté d’elle a plusieurs possibilités : elle peut lui donner un Doliprane pour sa tête, ou l’aider à s’asseoir en attendant que les vertiges passent, ou lui donner une barre énergétique pour renouveler son énergie, ou encore lui prêter une écharpe qui protègera sa gorge… ou… poser un bon diagnostic et reconnaître dans ces symptômes simplement la soif. Mais même un bon diagnostic ne suffira pas pour aider son amie : elle peut alors lui dire qu’il y a une source où elle pourra remplir sa gourde, dans à peu près 3 km… ou bien elle peut sortir sa propre bouteille où il reste un peu d’eau, et en donner à son amie en attendant la source.

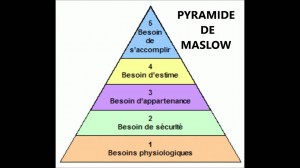

Tout le monde a soif ou besoin ou envie de quelque chose… Et ce n’est pas toujours explicite ! Mais au cœur de notre vie de couple, de famille, le travail, les relations sociales, les loisirs, le sport, l’usage de l’argent, la plupart de nos actions et de nos choix sont liés à un désir d’obtenir quelque chose qui puisse assouvir nos soifs profondes – soif de sécurité, de reconnaissance, de pouvoir, d’amour, de plaisir, de justice, de connaissance, de complicité, de sens, de bien-être, de paix…

Nous entamons notre dernière semaine de campagne sur le thème « Vous êtes le sel de la terre ». Etre le sel de la terre, c’est l’identité et la vocation que Jésus nous donne. Le sel donne du goût aux aliments & les conserve. Mais pour cela il faut qu’il se mélange – et Jésus nous envoie nous mélanger à notre entourage comme il s’est lui-même mélangé à nous. Il y aurait beaucoup d’autres usages du sel, que les plus scientifiques d’entre nous pourront explorer ! Mais pour lancer cette dernière semaine, j’aimerais insister sur un effet collatéral du sel : le sel donne soif. Il suffit de manger un repas très salé, pour avoir envie de boire, boire, boire tout l’après-midi… De l’eau bien sûr ! Le sel attise notre soif.

Et si, en tant que sel de la terre, nous étions de ceux qui attisent, en tout cas, révèlent, la soif de ceux qui nous entourent ? Et que nous leur donnions envie de boire à une source qui étanche nos soifs profondes ?

Avec un autre vocabulaire, Jésus aborde ce sujet avec ses disciples, juste avant de les quitter. Il est déjà ressuscité, et là il se prépare à retourner auprès de Dieu – c’est ce qu’on appelle l’Ascension. Dans ce dernier échange, Jésus évoque l’avenir à mots couverts, et les disciples reviennent à la préoccupation de leur temps : l’indépendance d’Israel comme signe du règne de Dieu sur terre, dans la lignée des siècles passés.

Lecture biblique : Actes 1.6-8

6 Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ? »

7 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. 8 Mais vous recevrez une force quand l’Esprit saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »

Avec ces paroles, Jésus fait passer ses disciples dans une autre dimension : le règne de Dieu n’est plus enfermé dans des frontières, mais Dieu va se révéler à tous les peuples – en commençant par pénétrer l’empire romain. Le livre des Actes retrace le chemin des apôtres, de Jérusalem jusqu’à Rome, et leur témoignage qui suscite des conversions : les églises naissent dans leur sillage. D’après Jésus, pour témoigner, on n’a pas besoin d’avoir réponse à tout, mais on a besoin de l’Esprit du Christ, qui donne la force et la sagesse de communiquer la foi.

Etre sel de la terre, c’est être témoin dans le monde. Un monde qui a soif, un monde dans lequel nous sommes envoyés avec l’Esprit de Dieu. Témoin, c’est le mot clef ! Mais comme beaucoup de mots-clefs dans la foi, c’est un mot un peu piégé – de par notre expérience, les images et même les fantasmes qu’il suscite. Le livre des Actes ne nous aide pas : si être témoin, c’est proclamer l’Evangile devant les foules comme Pierre ou Paul, peu d’entre nous se sentiront à la hauteur…

Témoins, c’est-à-dire… ?

Dans la bouche de Jésus, le mot témoins a d’abord un sens juridique, comme témoigner lors d’un procès. Le témoin évoque les faits. Il y a une part de subjectivité : ce que le témoin a perçu, malgré les limites et les obstacles, la façon dont ça résonne dans son expérience, mais il y a aussi une part objective, un élément de la réalité dont il faut tenir compte. Dans un contexte religieux et politique de plus en plus tendu, les disciples de Jésus vont effectivement subir des procès, même des procès d’intention, et vont devoir justifier leur foi, verbalement. D’où les nombreux discours dans le livre des Actes… Etre un témoin qui donne soif, dans ce contexte, c’est affirmer sa foi quelles que soient les circonstances.

Mais l’histoire des premiers chrétiens souligne aussi une autre façon d’être témoin : c’est d’être un groupe-témoin. Un peu comme dans les études scientifiques, quand on compare un groupe qui prend le médicament et un groupe qui prend le placebo. Le groupe témoin incarne une réalité, un état de fait, auquel on va comparer le reste. Et les premières communautés chrétiennes, dans le livre des Actes toujours, témoignent d’une autre réalité : ce sont des communautés où les barrières raciales sont abolies, où hommes et femmes œuvrent ensemble, où il n’y a pas de hiérarchie sociale – des communautés où chacun a une place de valeur. A l’époque c’était complètement inédit ! Et aujourd’hui aussi? La vie en communauté fait partie du témoignage, parce qu’elle est le lieu où, en théorie, on expérimente ensemble les principes de la foi. Et bien des personnes dans l’antiquité comme aujourd’hui ont été interpellées par cette réalité différente. Etre des témoins qui donnent soif, c’est aussi montrer à quoi ressemble la vie avec Dieu, personnellement et en communauté.

Etre témoin… être témoin, ce n’est pas être juge. On dit, on montre ce qu’on connaît ; on montre la bouteille d’eau qu’on a dans son sac, mais on ne s’empare pas du sac de l’autre pour en faire un inventaire accusateur – tu aurais dû prendre plus d’eau, tu aurais dû moins te charger, tu aurais dû attendre avant de boire,… Etre témoin, ce n’est pas être juge.

Etre témoin, c’est non seulement reconnaître la soif, mais proposer l’eau qu’on a dans notre bouteille. Longtemps, j’ai attendu qu’on me pose explicitement des questions spirituelles pour dégainer ma bouteille – en attendant, je compatissais à la soif de l’autre. Depuis quelques années, j’apprends à sortir ma bouteille quand je vois la soif, même si on ne m’a pas fait la demande explicite. Par exemple, je réponds différemment aux questions : comment on devient pasteur OU c’est quoi la différence entre catholiques et protestants. Je commence désormais en évoquant la foi en Christ, en insistant sur ce que je trouve important.

Témoins… de quoi ?

Le témoin témoigne, il affirme, il montre, mais quoi… Qu’est-ce qui est écrit sur notre bouteille d’eau ?

Un label courant : les valeurs chrétiennes. Fêter Noël le 25 décembre, se marier jeune, être honnête, avoir une certaine vision de la vie – surtout la vie de couple, ces derniers temps. En soi, ces valeurs ne sont pas mauvaises, bien au contraire ! Mais rappelons-nous qu’à l’époque de Jésus, les pharisiens respectaient beaucoup mieux les valeurs que ce prédicateur itinérant qui fréquentait n’importe qui et qui ne respectait même pas le sabbat. Les valeurs de Dieu rentrent rarement dans des pratiques sociétales précises, et défendre à tout prix ces pratiques culturelles risque de détourner de l’essentiel du message, qui dit que l’amour de Dieu ne dépend pas de nos valeurs, mais de notre confiance en lui.

Justement, le message : l’Evangile. Quel meilleur label ?… Ces derniers temps, tout est centré sur l’Evangile… le mariage, l’éducation, le travail, l’église, la prédication… C’est une démarche admirable ! Mais derrière la démarche, il faut se poser la question : qu’est-ce qu’on entend par « Evangile » ? Cette « bonne nouvelle », étymologiquement, n’est pas si simple à définir. Regardez les prédications de Jésus ou des apôtres, le résumé de la foi varie en fonction de la situation. Il n’y a pas de discours stéréotypé, prêt-à-prononcer, avec 3-4 points incontournables.

Jésus nous appelle à être ses témoins. Témoins de Jésus – c’est lui, l’Evangile, c’est-à-dire la « Bonne Nouvelle » ! C’est son caractère, son attitude, ses actes, ses paroles, sa vie, sa mort, sa résurrection, c’est tout ça, la Bonne Nouvelle ! C’est toutes les façons dont il nous connecte à Dieu, à la source qui étanche nos soifs… Nous sommes témoins du Crucifié /Ressuscité, d’un Roi / qui s’est fait Serviteur, d’un Sage / Consolateur… Je ne dis pas qu’il ne faut pas parler du péché et de la croix dans notre témoignage ! Mais il n’y a pas que ça, et ce ne sont pas toujours les premiers mots à prononcer : Dieu est à l’œuvre dans notre vie de bien des manières, et nous pouvons parler de tant de choses !

Parfois le témoignage chrétien vient comme un cheveu dans la soupe : quel que soit le sujet, quel que soit le cheminement de l’autre, on ressort le même discours, avec les mêmes virgules et les mêmes points d’exclamation. Quand il rencontrait quelqu’un, Jésus souvent prenait le temps de l’écoute, de l’échange, pour trouver là où l’autre avait besoin de rencontrer Dieu. Une chose après l’autre : Jésus n’était pas pressé de tout dire tout de suite, mais de dire ou faire ce qui avait du sens à ce moment-là. Les apôtres, dans le livre des Actes, s’adaptent aux connaissances de leurs interlocuteurs. Quand nous manquons de clairvoyance, nous pouvons demander à Dieu qu’il nous éclaire et qu’il nous aide à comprendre notre interlocuteur.

En Jésus, la source est si abondante ! de l’espérance d’un monde nouveau, de la vie après la mort, de l’amour que nous avons reçu, de son pardon exemplaire, de sa générosité, de son attention envers les plus fragiles, de son soutien et de sa protection… Quand vous parlez de votre conjoint, par exemple, vous ne parlez pas que du jour du mariage, ou du jour où vous êtes tombé amoureux ! Il y a les souvenirs de vacances, le quotidien, les difficultés et les défis, les surprises, les joies partagées, les projets, les services rendus, les cadeaux… Toute l’épaisseur d’une vie ensemble. Nous pouvons témoigner de tant de bénédictions, car Dieu est riche en bonté – et le Christ l’a prouvé de mille manières, et l’Esprit nous en remplit de mille manières.

Alors ça nous pose la question : qu’est-ce que je vis, qu’est-ce que vous vivez avec Dieu aujourd’hui ? de quoi pouvez-vous témoigner ? Comment sentez-vous la présence de son Esprit ? de quoi votre bouteille est-elle remplie ? Etre témoin suppose qu’on soit disciple, qu’on ait une relation vivante avec le Maître, avec le Christ…

C’est ce qui m’a d’ailleurs interpellée pendant cette campagne : à chaque fois qu’un texte évoquait notre rapport à l’autre, j’étais renvoyée à ma relation avec Dieu ! Qu’est-ce que je communique, qu’est-ce que je transmets, d’où vient mon sel ? Mais à chaque fois que je me recentrais sur ma vie avec Dieu, mon chemin avec lui, la recherche de la sainteté, j’étais renvoyée à l’envoi vers l’autre, comme si Dieu ne voulait pas que je m’enferme près de lui, mais que je l’emmène partout où je vais. Témoin, donc disciple ; disciple, donc témoin. Aller vers Dieu, aller vers l’autre, ce sont deux mouvements qui se nourrissent, et par lesquels le règen de Dieu avance en nous, et autour de nous.